Rodney Amador[1]

Após quatro meses do fim de seu mandato, o ex-presidente Jair Bolsonaro continua ocupando as páginas da imprensa especializada tanto quanto as falas institucionais do novo governo, presidido por Luiz Inácio Lula da Silva e seu partido, o PT. Seja no tema da reconstrução do Estado, que o novo presidente enfatizou desde a campanha, seja no perigo que muitos dos apoiadores do ex-presidente ainda representam à democracia, haja vista os atos do dia 08/01, no qual as sedes dos Três Poderes da República foram invadidas e vandalizadas. Porém, muito pouco dessas análises foram direcionadas a entender como as instituições – especificamente a relação Executivo-Legislativo – ficaram após seu governo, marcado por animosidades e francos ataques ao arranjo institucional que emergiu com a Constituição de 1988. O mesmo não aconteceu com os pesquisadores que, na medida do possível, já estão debruçados sobre o tema e têm produzido as primeiras análises sobre este tumultuado período.

Este texto, de caráter ensaístico, não tem por objetivo esgotar o tema, porém quer lançar perguntas e, principalmente, oferecer algumas possibilidades de resposta: afinal, como ficou o presidencialismo de coalizão após Bolsonaro? Até onde vai sua responsabilidade ou até onde foram as regras do jogo que mudaram ao longo do tempo?

A estabilidade política até Bolsonaro

Ainda que hoje o termo não seja visto com bons olhos pela maioria dos analistas de política da mídia especializada – ou mesmo alguns acadêmicos -, muitas vezes colocado no mesmo balaio da “velha política”, dos “conchavos”, “patrimonialismo”, o conceito de presidencialismo de coalizão tem uma história muito mais ampla e muito menos relacionada à corrupção e/ou a malversação de recursos públicos. Na verdade, o conceito nasceu da tentativa de explicar, de tornar inteligível o sistema político instaurado com a redemocratização e a Constituição de 1988. O termo foi cunhado pelo sociólogo Sérgio Abranches em um artigo seminal publicado na Revista Dados em 1988 (ABRANCHES, 1988)[2]. Como destacam os professores Fernando Limongi, Andrea Freitas e Maria Hermínia Tavares de Almeida, em um artigo sobre o desenvolvimento da Ciência Política no Brasil (ALMEIDA, LIMONGI e FREITAS, 2016), Abranches se posicionava no debate da época sobre as possibilidades de um presidencialismo compor uma coalizão, até então um tabu nos estudos sobre instituições políticas. Na verdade, grande parte dos autores institucionalistas acreditavam que um conceito como “presidencialismo de coalizão” fosse um oxímoro, uma expressão que congregava duas coisas opostas (algo como “um frio que queima”). Algo típico dos parlamentarismos – nos quais o governo emerge do Parlamento – e que não teria espaço no presidencialismo, em que o presidente é eleito numa eleição separada, com uma legitimidade própria, e sem a necessidade de negociar com o Legislativo a sua existência. A sugestão de Abranches era que isso poderia acontecer no Brasil, devido a características específicas de sua política e sociedade – nas palavras de Almeida, Limongi e Freitas “a peculiar combinação de presidencialismo, federalismo, bicameralismo, multipartidarismo e representação proporcional” (idem, p. 81). Porém o autor reconhecia a fragilidade deste arranjo: por mais que ele existisse – o que já representava um avanço nas análises do período – ele dificilmente produziria estabilidade.

Ora, a experiência do final dos anos 1980 e começo dos anos 1990 seria uma evidência forte nesse sentido: o governo Sarney e, principalmente, o impeachment de Fernando Collor, o primeiro presidente eleito pelo voto popular desde 1960, davam mostras da dificuldade de se estabilizar, institucionalmente falando, a democracia brasileira. Porém, a situação se inverte ao longo dos anos 1990 e 2000. Ainda em 1998, outro artigo seminal, publicado por Fernando Limongi e Argelina Figueiredo, recolocam o termo novamente em debate (FIGUEIREDO e LIMONGI, 1999). Com as “Bases Institucionais do Presidencialismo de Coalizão”, os autores definitivamente incluem o termo não mais no rol das explicações dos problemas e sim no das soluções: existe uma coalizão, ela funciona – baseada nas prerrogativas constitucionais do presidente e de atores específicos do Congresso, como os presidentes das Mesas Diretoras e o Colégio de Líderes, que impõem seu poder de agenda – e ela garante a estabilidade política do país.

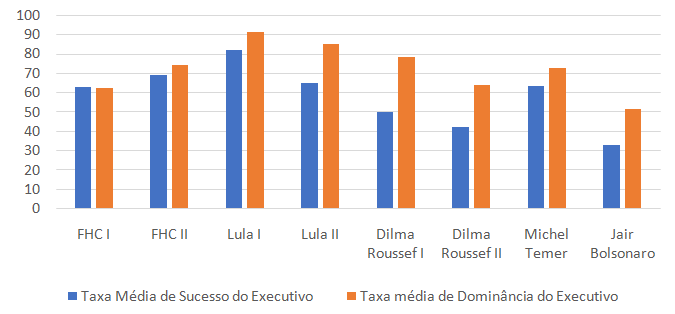

De lá para cá, esta foi a tônica da política brasileira: dados organizados pelo Observatório do Legislativo Brasileiro dão mostras de como se comportaram os índices de dominância e sucesso do Executivo que, desde o trabalho de Figueiredo e Limongi, se estabeleceram como evidência empírica do andamento do presidencialismo de coalizão. Os dados abaixo, compilados a partir do levantamento do OLB, mostram inclusive que o primeiro e o segundo mandatos de Lula foram o auge deste arranjo, apresentando as maiores taxas.

Os dados do governo Bolsonaro, por outro lado, apresentam o cenário oposto: são os piores valores desde o governo Collor. Ou seja, nos últimos vinte anos, são simplesmente as taxas mais baixas de Sucesso e Dominância do Executivo. O mesmo acontece, por exemplo, com as Medidas Provisórias aprovadas no primeiro ano de mandato do agora ex-presidente. Como mostra a pesquisa de Joyce Luz e Luiz Alberto Gomes (LUZ e GOMES, 2019), Bolsonaro teve os piores números de aprovação de MPs, instrumento que compõe o arsenal de proposições do presidente preservado pela Constituição e que impõe um custo alto à rejeição pelo Congresso. Já que as medidas têm força de lei assim que são publicadas, vigorando por um período de até quatro meses, o Congresso tem um constrangimento maior de vetá-la, pois o retorno a uma situação anterior pode gerar insegurança jurídica. No governo de Bolsonaro, viu-se uma situação inédita na qual medidas caíram por decurso de prazo, sem serem votadas.

As razões para números tão baixos são propostas tanto por Luz e Gomes quanto por diversos outros autores, em texto acadêmicos e intervenções na mídia especializada (cf. FIGUEIREDO e GUARNIERI, 2022; LIMONGI, 2019; COUTO, 2020): Bolsonaro não constituiu uma coalizão. Essa constatação não vem apenas dos dados. O próprio Bolsonaro, ao tomar posse, afirmou que não faria uma coalizão e que governaria de outra forma, confiando no patriotismo dos deputados (LUZ e GOMES, 2019, p. 56). A situação conduziu a um conflito também inédito com o então presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que insistentemente afirmou a jornalistas que o Executivo não negociava, apenas mandava propostas e esperava que o Congresso as analisasse.

Há aqui um debate importante sobre o conceito de presidencialismo de coalizão que precisa ser retomado. A primeira geração, do final dos anos 1990 que descreveu o fenômeno e mostrou sua relação com a estabilidade da política brasileira – principalmente no que diz respeito à implementação da agenda presidencial e não uma paralisia decisória – não deu conta de esmiuçar todas as implicações do conceito. Isto é, a grande preocupação de outrora estava em mostrar que o fenômeno existia. O trabalho ficou para as gerações seguintes de pesquisadores, que passaram a se debruçar sobre a forma como a gestão da coalizão se dava na prática. Trabalhos de pesquisadoras como Andrea Freitas, da Universidade Estadual de Campinas, e Mariana Batista, da Universidade Federal de Pernambuco, mostraram que a gestão é absolutamente complexa. Nas palavras de Freitas, não há um presidencialismo de coalizão e sim da coalizão, isto é, o governo é composto por uma amálgama entre parlamentares, ministros e presidente, sendo que a negociação entre estes é constante (FREITAS, 2016). Dessa forma, se Bolsonaro não tivesse uma coalizão, o ambiente próprio para a negociação entre Executivo e Legislativo estava restrito. E as consequências disso foram significativas.

A política da antipolítica

Leonardo Avritzer, no livro Política e Antipolítica: a crise do governo Bolsonaro (2020, p. 19) dá uma importante definição de antipolítica que ajuda a entender a herança de Bolsonaro ao presidencialismo de coalizão. Para o autor, “a antipolítica é a reação à ideia de que instituições e representantes eleitos devem discutir, negociar e processar respostas a temas em debate no país. A antipolítica constitui uma negação de atributos como a negociação e a coalizão”. Negando-se a negociar, de fato, não há possibilidade de coalizão. Faz parte de sua constituição – e na verdade, faz parte da própria natureza da política – a negociação para a aprovação de medidas, principalmente num ambiente democrático e pluralista. O que talvez diversos analistas não esperassem é que a antipolítica foi implementada e vigorou durante pelo menos um mandato no Brasil, e esta precisa ser melhor explicada justamente para pensar o que ocorrerá com o futuro do atual presidente Lula.

Se Bolsonaro praticava uma antipolítica e recusava-se a negociar – o que derrubou o sucesso, a dominância e a aprovação de Medidas Provisórias, como dito anteriormente – quem negociava? A saída de cena de um Executivo mais atuante na proposição institucional de sua agenda, daria força ao outro elo da relação, o Legislativo. E de fato, foi o que aconteceu. Data ainda da administração de Rodrigo Maia o instrumento que daria o tom dos últimos anos do mandato de Bolsonaro, as Emendas RP9 ou Emendas do Relator do Orçamento – posteriormente apelidadas de Orçamento Secreto e derrubadas pelo STF. O retorno de um artifício que havia sido banido após o escândalo dos Anões do Orçamento, possibilitava aos presidentes da Câmara e do Senado, bem como ao Relator do Orçamento Anual, a possibilidade de conceder recursos aos parlamentares num valor muito superior ao praticado até então, via emendas individuais. Ainda não está claro se estes recursos foram utilizados para garantir a governabilidade do presidente – ponto ainda em debate entre os especialistas –, mas tirava do Executivo o privilégio de gerir recursos da forma como bem entendia – necessário à gestão da coalizão (cf. LUZ, 2017). Outro ponto, agora em destaque na mídia, foi a alteração do rito de apreciação das MPs, que também dotou o Congresso – ou pelo menos os presidentes das Casas – de uma iniciativa até então nunca vista. O rito sumário, que retira a necessidade de aprovação por uma Comissão Mista entre senadores e deputados, proposto por razões sanitárias devido a Pandemia da Covid-19, impõe uma nova dinâmica, diferente da prevista pela Constituição.

O resultado de tudo isso, para além de pensar a governabilidade no governo Bolsonaro, indicam um aumento na iniciativa do Congresso em relação à Presidência. É bem sabido que a situação se alterou ao longo do mandato do ex-capitão: após a eleição de Arthur Lira à presidência da Câmara, pode-se dizer que Bolsonaro compôs uma espécie de coalizão minoritária com os partidos PP, PL e Republicanos (FIGUEIREDO e GUARNIERI, 2022; ABRANCHES, 2021). Logo, se era minoritária, era necessário que o presidente, para aprovar sua agenda, contasse com os votos de outros partidos, fora de sua base mais direta – e aí, aparece a figura do Centrão, isto é, um conjunto de partidos de caráter mais fisiológico que compõe a maior parte do Congresso e que, em tese[3], está mais interessada no recebimento de cargos e recursos. Outro estudo do OLB, inclusive, apresenta um debate interessante a respeito disso (LUZ, BITTENCOURT, CANELLO e FERES Jr., 2022). Os autores demonstram, a partir de dados de produção legislativa, que o Centrão sempre votou de acordo com a orientação do governo, mesmo quando Bolsonaro não tinha base alguma. A mudança com relação a metade do mandato do presidente não foi necessariamente de coesão – isto é, mais deputados passaram a votar com o governo – e sim de produção, isto é, o Centrão passou a ser mais ativo na proposição de leis. Fator perfeitamente condizente com o que está sendo proposto aqui: a antipolítica de Bolsonaro foi preenchida pela política dos líderes do Congresso de então – e esta inversão é sua maior herança institucional à Lula.

E agora?

As consequências já podem ser vistas nestes primeiros meses de mandato. O novo governo ainda não chegou a enviar propostas ao Congresso, num atraso no mínimo atípico. Por outro lado, corre o risco de não ter suas Medidas Provisórias votadas a tempo de não prescreverem por decurso de prazo. Lula ainda não garantiu para si uma base parlamentar que alcance a esperada governabilidade, mesmo compondo uma coalizão que, ainda que seja maior do que a dos últimos anos de Bolsonaro, é menor do que as que foram construídas e mantidas nos dois primeiros mandatos. No dia 12/04, um conjunto de líderes da Câmara divulgou a consolidação de um novo bloco parlamentar, com 173 deputados dos partidos PP, União Brasil, PSB, PDT, PSDB-Cidadania, Solidariedade, Patriota e Avante que, nas palavras do deputado Felipe Carreras, congregará diferentes ideologias, mas irá trabalhar na convergência do Legislativo e do Executivo, aprovando pautas importantes para o país e dando governabilidade ao presidente. O inesperado do anúncio é que ele sugere uma organização “de baixo para cima” com relação ao Executivo: sem que este consiga uma base sólida, o Congresso organizou-se de modo a facilitar sua negociação pauta a pauta.

Se esta leitura estiver correta, há dois pontos importantes a serem pensados: em primeiro lugar, o espaço do “terceiro partido”. No seu livro Lulismo em Crise (SINGER, 2018), o cientista político André Singer sugere que o sistema partidário – e o governo que advém deste – tem, historicamente, um formato no Brasil composto por um partido ligado às pautas populares, de massas; um partido de classe média; e um partido do interior, sendo este último o fiel da balança da governabilidade – e da própria estabilidade da democracia. Quando este partido do interior, também tido como fisiológico, define seu lado, ou o partido das massas governa ou o partido de classe média governa. Se o partido das massas estiver no governo e perder este apoio, o resultado é uma quebra institucional – no caso, o Golpe de 1964 e o Impeachment de 2016. Desta forma, seria o Centrão – ou a fração do Centrão que hoje dialoga com Lula e que já foi sua base no passado – o novo partido do interior? Se sim, significa que não é possível falar deste terceiro elemento como um partido que age de forma disciplinada e sim uma miríade de partidos, que negociam entre si[4]

O segundo ponto é o protagonismo do Congresso em relação ao Executivo. Há um novo Legislativo? Um novo presidencialismo de coalizão? Se sim, pode significar que não foi modelo que mudou, mas sim que é necessário debruçar-se novamente sobre a gestão da coalizão, a forma como esta se dá na prática – principalmente se esta prática se alterou. Dado que ela se alterou, o quanto isso é responsabilidade direta de Bolsonaro e o quanto se trata de uma crise prolongada do modelo, que após o governo Lula pode ter entrado em declínio – como o gráfico anterior também indica. Entre uma possibilidade e outra, o país está em outro momento, e será necessário lidar o quanto antes com esta herança incontornável.

*Este texto não reflete necessariamente as opiniões do Boletim Lua Nova ou do CEDEC.

Referências bibliográficas

ABRANCHES, Sérgio. Presidencialismo de coalizão: o dilema institucional brasileiro. Dados: Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro. IUPERJ, v. 31, n. 1, p. 3-55, 1988

_______. Presidencialismo de coalizão em transe e crise democrática no Brasil. Revista Euro latinoamericana de Análisis Social y Político (RELASP), v. 2, n. 3, p. 67-79, 2021.

_______. Presidencialismo de coalizão: raízes e evolução do modelo político brasileiro. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.

AVRITZER, Leonardo. Política e antipolítica: a crise do governo Bolsonaro. São Paulo: Todavia, 2020.

COUTO, Claudio Gonçalves. Bolsonaro e o presidencialismo de desarrumação. Blog de Políticas e Administração Pública da Escola da EAESP-FGV. 2020. Disponível em: https://eaesp.fgv.br/noticias/bolsonaro-e-presidencialismo-desarrumacao

FREITAS, Andrea. O presidencialismo da coalizão. Rio de Janeiro: Fundação Konrad Adenauer, 2016.

FIGUEIREDO, Argelina e GUARNIERI, Fernando. O Governo Bolsonaro e a Conjuntura Política Pré-Eleitoral. Cadernos Adenauer 1, Ano XXIII, 2022. Disponível em: https://www.kas.de/pt/web/brasilien/einzeltitel/-/content/wahlen-2022-erwartungen-und-perspektiven

GOMES, Luiz Alberto; LUZ, Joyce Hellen. A governabilidade de um presidencialismo sem coalizão: um estudo das Medidas Provisórias do presidente Jair Bolsonaro. Revista Parlamento e Sociedade, v. 7, n. 13, p. 55-78, 2019.

LIMONGI, Figueiredo. O Presidencialismo do desleixo. Revista Piauí, Edição 158, Nov. 2019. Disponível em: https://piaui.folha.uol.com.br/materia/presidencialismo-do-desleixo/

LIMONGI, Fernando; ALMEIDA, Maria Hermínia Tavares de; FREITAS, Andrea. Da sociologia política ao (neo) institucionalismo: trinta anos que mudaram a Ciência Política no Brasil. In: AVRITZER, Leonardo; MILANI, Carlos; BRAGA, Maria do Socorro (orgs) A ciência política no Brasil: 1960-2015. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2016

LIMONGI, Fernando; FIGUEIREDO, Argelina. Bases institucionais do presidencialismo de coalizão. Lua Nova: revista de cultura e política, p. 81-106, 1998.

LUZ, Joyce. Política ministerial: as emendas individuais orçamentárias no presidencialismo de coalizão brasileiro. Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017.

LUZ, Joyce; BITTENCOURT, Maiane; CANELLO, Júlio e FERES Jr., João. O perfil do Centrão na nova legislatura. Boletins e notas do Observatório do Legislativo Brasileiro. Disponível em: https://olb.org.br/o-perfil-do-centrao-na-nova-legislatura/

SINGER, André. O lulismo em crise: um quebra-cabeça do período Dilma (2011-2016). São Paulo: Companhia das Letras, 2018.

[1] Mestrando do programa de pós-graduação em Ciência Política da Universidade de São Paulo.

[2] Para um desenvolvimento mais histórico e muito mais aprofundado do tema, ver ABRANCHES, 2018. Para um entendimento do impacto do artigo original, bem como o contexto da disciplina Ciência Política à época, ver ALMEIDA, LIMONGI e FREITAS, 2016.

[3] O “em tese” aqui não é necessariamente uma negação de que estes partidos sejam fisiológicos, mas sim um apelo ao fato de que este grupo de parlamentares exige estudos mais aprofundados. Na verdade, o chamado Centrão é um fenômeno histórico que permeia a República brasileira. É possível comparar, por exemplo, o Centrão de hoje como Arena de ontem, com o PSD de anteontem e o Bloco de Pinheiro Machado na Primeira República (1889 – 1930).

[4] Singer já previa que isto poderia acontecer mesmo quando este “terceiro elemento” estava restrito a um único partido, como o PSD e o PMDB, que sempre tiveram tendências internas, diferenças regionais etc. Mas a fragmentação do terceiro elemento, da forma como está sendo tratada aqui, é necessariamente maior se houver mais partidos envolvidos.

Fonte Imagética: Integrantes da CPI respondem a xingamentos e acusações de Bolsonaro | Agência Senado. Disponível em <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/07/19/integrantes-da-cpi-respondem-a-xingamentos-e-acusacoes-de-bolsonaro>. Acesso em 01 maio 2023.