Resenha: NEIMAN, S. A esquerda não é woke. Âyiné, 2023

Rafael Tauil [1]

26 de maio de 2025

Desde a dissolução da União Soviética e do fim aparente de uma ordem econômica e ideológica mundial bipolar, setores da esquerda política e intelectual têm encontrado dificuldades na constituição e sedimentação de suas agendas políticas. O pensamento marxista, anti-capitalista, que outrora animou e direcionou as lutas travadas por esta fração ideológica, já não encontra mais terreno tão fértil para se propagar no atual cenário.

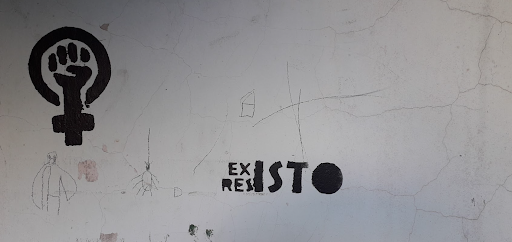

Movimentos políticos, que tem como bandeira a causa LGBTQIA+, o combate ao racismo e a defesa do meio-ambiente, incluíram novos componentes em uma disputa que era antes hegemonicamente animada pela perspectiva classista de compreensão de mundo. Embora as lutas em torno de temas como identidade, gênero, raça e meio-ambiente sempre tenham disputado espaço na agenda da esquerda ao redor do mundo, é sabido que nunca se constituíram como seu leitmotiv. Este cenário vem mudando e talvez o movimento woke[2] seja a melhor representação desta transformação, uma vez que traz em sua agenda a radicalização destas lutas, tanto no cenário político institucional, como no campo da intelectualidade e militância de esquerda.

Susan Neiman nos oferece algumas pistas e traz uma discussão interessante sobre a estrutura ideológica que teria permitido (ou motivado) esta mudança de rota no cenário mundial. Através de uma análise dos fundamentos teóricos que informam a cultura (ou o movimento) woke, o livro estabelece uma interlocução entre o atual cenário e o iluminismo, buscando compreender pontos de ruptura e continuidade entre os pressupostos filosóficos que animaram os dois momentos históricos.

A crítica do livro é direcionada aos problemas trazidos pela essencialização presente nos combates que vêm sendo travados pela esquerda woke. De acordo com Neiman, o elemento que melhor define o movimento woke é a recusa a determinados fundamentos e pressupostos filosóficos por parte da esquerda mais ligada às questões de identidade. “O que mais me preocupa aqui são as formas pelas quais as vozes contemporâneas consideradas de esquerda abandonaram (…) o universalismo em detrimento do tribalismo, a distinção clara entre justiça e poder, e a crença na possibilidade de progresso.” (P. 10/11) Além disto, a autora reclama da simplificação identitária que, segundo ela “(…) começa com a preocupação com pessoas marginalizadas e termina reduzindo cada uma delas ao prisma de sua marginalização.” (P. 15)

De acordo com Neiman, este movimento estaria amparado, mais pelas noções presentes no tribalismo do que nos pressupostos universais do iluminismo. O tribalismo seria, para ela, a melhor descrição do colapso civil, que ocorre quando indivíduos de qualquer tipo passam a ver a diferença humana fundamental de forma essencializada e dividem o mundo entre a nossa espécie e todas as outras.

O que define um indivíduo no tribalismo, segundo a autora, seriam suas características de nascimento e não os ideais ou princípios universais que defendem. Nesta concepção, em uma escala de valores, seria sempre mais importante a origem dos indivíduos e sua ascendência respectiva do que os princípios universais aos quais estes indivíduos estariam inclinados a defender.

Este talvez seja o ponto que mais afasta o tribalismo woke do universalismo iluminista. Neiman chama a atenção para o fato de que o que deve unir a esquerda e suas frações correspondentes não é o sangue ou sua hereditariedade, mas sim as convicções que compartilham. A autora chama a atenção para o fato de que os motivos de nossas ações são provenientes de outras razões, além das tribos e grupos aos quais pertencemos. Sua crítica não é direcionada ao caráter combativo desta fração da esquerda ou de sua forma de atuação, mas sim aos fundamentos epistemológicos que orientam suas ações.

Além disso, para a autora, um dos erros da esquerda mais inclinada ao tribalismo seria essencializar o componente humano sobre o qual menos temos controle, qual seja, nossa própria origem. Desta maneira, a radicalização deste processo levaria à redução dos múltiplos componentes que constituem nossa identidade a uma variável única em essência, incapaz de nos fornecer uma perspectiva compreensiva mais plural do próprio eu.

Neste ponto repousa a necessidade de recuperação do universalismo iluminista, segundo Neiman. Se não consideramos as reivindicações de minorias como direitos humanos universais, mas sim como direitos de um grupo, o que impediria as maiorias grupais de reivindicar também os seus direitos? Ou, em suas palavras: “Se as reivindicações das minorias não são consideradas direitos humanos, o que impede a maioria de lutar por seus próprios direitos?” (NEIMAN, 2023, p. 45)

Entre as correntes teóricas interpeladas por Neiman, está a do francês Michael Foucault, com quem trava uma das batalhas mais duras e a de Carl Schmitt, filósofo e jurista alemão, cuja proximidade com o nazismo fez com que sua obra se tornasse repulsiva aos olhos de boa parte da intelectualidade ao redor do mundo.

Segundo a autora, o pessimismo na base do pensamento foucaultiano seria responsável por reduzir a humanidade a um conjunto de indivíduos egoístas, preocupados apenas com a perpetuação de suas próprias vidas. Segundo Neiman, uma vez relativizado o progresso, torna-se mais difícil qualquer interpretação de mundo que traga em sua essência a ideia de desenvolvimento e evolução. Deste modo, ao aderir a este pessimismo, nossas ações estariam sempre circunscritas ao nosso egoísmo apenas. “O que pareciam ser passos em direção ao progresso acabam por ser formas mais sinistras de repressão.” (NEIMAN, 2023, p. 130)

Na visão de Foucault, a força e a violência da tortura, presente na Idade Média como forma de controle, teriam apenas assumido uma nova roupagem na ordem neoliberal. O esquartejamento teria dado lugar, segundo o pensador francês[3], apenas às novas formas de controle no cenário do capitalismo neoliberal[4]. Neste, as formas de controle e dominação não teriam cessado, alterando-se apenas seu modus operandi. De acordo com Neiman, o pessimismo foucaultiano nos leva a crer que: “Depois de vermos como cada passo em frente se torna um passo mais sutil e poderoso em direção à sujeição total, é provável que cheguemos à conclusão de que o progresso é ilusório.” (NEIMAN, 2023, p. 130)

A esquerda woke, estaria segundo a autora, contaminada por esta visão ao criticar o eurocentrismo do iluminismo e sua consequente vocação colonial. Para estes militantes, importariam menos os avanços deste período histórico do que seus vícios. O progresso advindo deste movimento intelectual estaria, segundo esta corrente, manchado com o sangue da escravidão e da dominação colonial e, portanto, não deveria ser considerado enquanto progresso. Porém, segundo a autora “(…) o fato de pensadores iluministas escreverem em uma época em que o tráfico de escravos e o colonialismo se expandiam não é motivo para considerá-los responsáveis” (NEIMAN, 2023, p. 57)

O problema da visão proveniente do pessimismo foucaltiano, segundo Neiman, é a falta de esperança que traz quando se pensam perspectivas de política para o futuro. Se o progresso proveniente do iluminismo é imoral e se as relações sociais da modernidade neoliberal se resumem a uma simples guerra pelo poder e pela dominação, disputados por indivíduos inerentemente egoístas, qual seria o lugar da esperança em nosso estágio atual? Ninguém duvida dos males causados pelo egoísmo neoliberal, mas reduzir o futuro da humanidade às consequências desta visão fatalista, faria com que os progressistas pudessem cruzar os braços desde já e desistir da luta por mudanças e transformações, uma vez que tudo já foi perdido.

Já a perspectiva schmttiana é mobilizada para demonstrar que, embora a obra do autor sofra com a repulsa de parte da esquerda, ela também lhe fornece combustível. Segundo Neiman, a lógica amigo x inimigo e a recusa ao universalismo, pedras de toque na premissa filosófica do pensador alemão, estariam sendo mobilizadas, ainda que involuntariamente pela esquerda de corte identitário/tribal. Isto porque, em vez de pensar os direitos a partir de uma perspectiva inclusiva e universalista, a esquerda woke estaria na verdade fragmentando aquilo que se entendeu um dia como justiça e direitos universais.

Na defesa da esperança, Neiman recorre a Kant, segundo o qual não se pode agir moralmente sem esperança. Diferentemente do otimismo ou do pessimismo, que fazem previsões sobre futuros distantes e passados inacessíveis, a esperança não faz previsões, mas busca sempre a transformação. O pessimismo tem um apelo bastante sedutor neste estágio da história em que tudo parece perdido, mas abraçar esta perspectiva, segundo Neiman, nos levaria a cruzar os braços, sabendo que invariavelmente o pior estaria por vir.

Neste sentido repousa a importância do resgate relativo aos avanços e progressos do iluminismo e de seu universalismo respectivo. Obviamente o iluminismo guarda paradoxos, polêmicas e controvérsias, mas reduzir sua racionalidade e avanços a um simples projeto de poder pode ser perigoso por imobilizar as forças da transformação na atualidade. Para Neiman “Sem universalismo, não há argumento contra o racismo, apenas um grupo de tribos disputando o poder.” (NEIMAN, 2023, P. 147)

Ao final do livro, Neiman recorre a uma discussão interessante relativa ao peso das memórias na atualidade. Há uma crítica em seu argumento que se refere às tentativas da militância woke em reescrever a história a partir do ponto de vista dos derrotados. Para ela, nenhuma nação pode progredir a partir de uma dieta apenas de lembranças ruins. O mundo teria, de fato, se constituído sobre as ruínas do sofrimento e apagar estas marcas faz com que percamos a dimensão real da história.

A autora americana faz um chamado para a exaltação dos heróis reais da história. Segundo ela, os heróis são responsáveis por fechar a lacuna entre o que deveria ter sido e o que foi. Mostram que além de ser possível utilizarmos nossa liberdade para combater as injustiças, há pessoas que, de fato, já a combateram, fazendo hoje com que fenômenos como o racismo ou a homofobia sejam repudiados pela maior parte da população que compõe o mundo ocidental.

O livro, embora escrito com a intenção de estabelecer um diálogo filosófico com as bases teóricas que orientam parte da esquerda woke, questionando seus fundamentos, tem na verdade a vocação de um documento político. Isto porque a preocupação de fundo da autora é com a continuidade e permanência dos ganhos que a esquerda (ou o progressismo) de outrora já conquistou.

É certo que o racismo ainda circula com força entre nós e que a homofobia continua condenando indivíduos, inclusive vítimas de violência, a um lugar obtuso, mesmo nas sociedades ocidentais mais familiarizadas com o “diferente”. A intenção de Neiman não é negar estes fatos ou aderir às críticas à esquerda woke lançadas pela direita conservadora, mas sim demonstrar que uma linha de continuidade que conecte o passado ao presente em termos de ganhos progressistas é uma saída mais inteligente do que a fragmentação deste ciclo e das comunidades nele envolvidas. Deste modo, os ganhos universais em torno dos direitos humanos que conquistamos no iluminismo e desde então não deveriam ser descartados, mas de outra forma, incorporados às novas bandeiras e reivindicações que se apresentam no novo cenário em que vivemos.

Embora não se proponha a isto, lido a partir de um país da periferia do sul global, no caso o Brasil, o livro padece de uma discussão prática um pouco mais aprofundada. Isto porque, embora a autora enfrente de forma eficiente e corajosa os problemas filosóficos inerentes à cultura woke, deixa de lado uma discussão mais substancial referente a questões práticas, que são o combustível material a informar as perspectivas filosóficas desta fração da esquerda.

Levanto algumas questões simples: Como estadistas e atores políticos poderiam enfrentar o desafio colocado pelas cotas raciais de acesso à universidade no Brasil a partir de uma perspectiva universalista? Como seria possível resolver o problema dos povos originários na América Latina a partir de uma perspectiva universalista, se o que caracteriza estes povos é justamente uma pluralidade de aspectos e características muito particulares? Como formular políticas públicas a partir de princípios de igualdade e justiça universais se o que tem caracterizado a modernidade é justamente a necessidade e a importância do reconhecimento do singular? São apenas algumas questões que podem ser pensadas a partir da discussão filosófica proposta pela autora.

Bibliografia

FOUCAULT, M. Microfísica do poder. Paz e Terra, 2021.

______________. Vigiar e punir: História da violência na prisão. Vozes, 2014.

______________. O Nascimento da biopolítica (1978/1979), Tradução: Eduardo Brandão. Martins Fontes, 2008, 474 p.

MOUNK, Y. A Armadilha da Identidade: Uma História das Ideias e do Poder em Nosso Tempo. Edições 70, 2024

SCHMITT, C. O Conceito do Político. Edições 70, 2015.

[1] Pós-doutorando – DCP (USP) e professor de teoria política na Universidade São Judas.

[2] Não há consenso sobre a data exata de surgimento da terminologia woke com o sentido que ela representa atualmente no campo político. De toda forma, acredita-se que sua primeira utilização tenha ocorrido já em meados do século XIX nos Estados Unidos em apoio à eleição de Abraham Lincoln. O termo teria sido utilizado pelo Partido Republicano, em oposição ao regime de escravidão. Acredita-se que, a partir de sua origem afro-americana, a terminologia tenha surgido através da ideia de stay woke, expressão que significa uma vigilância constante em relação à justiça racial e social. Além disso, é possível notar sua utilização pontual em alguns casos ao longo do século XX, principalmente em 1962, quando o romancista Willian Kelley publicou um artigo no The New York Times com o título “if you´re woke, you dig it”. A difusão em maior escala da terminologia passou a ocorrer a partir de 2013, através do movimento Black Lives Matter, quando o grupo se apropriou do termo, utilizando-o como hashtag em protestos políticos contra o racismo e a violência policial. Apesar de sua explosão a partir deste movimento, o termo woke é utilizado mais recentemente para se referir às mais diversas disputas no campo da identidade e, além disso, é mobilizado tanto pela esquerda quanto pela direita, com diferentes significados em suas respectivas disputas políticas.

[3] Para isto ver FOUCAULT, M. O Nascimento da biopolítica (1978/1979), Tradução: Eduardo Brandão. Martins Fontes, 2008, 474 p. e FOUCAULT, M. A casa dos lucos IN: FOUCAULT, M. Microfísica do poder. Paz e Terra, 2021

[4] Foucault em uma de suas entrevistas sobre as relações entre poder e corpo afirma: “A eliminação pelo suplício é, assim, substituída por métodos de assepsia: a criminologia, a eugenia, a exclusão dos degenerados (…)” (FOUCAULT, 2021, p. 234)