Marina de Oliveira Ribeiro[1]

6 de outubro de 2025

O Boletim Lua Nova publica hoje o artigo de Marina Ribeiro (UNICAMP/Polcrim), “Uma etnografia sobre responsabilizações de violências policiais pelo Ministério Público de Campinas (SP)”, que divulga as contribuições de sua pesquisa de mestrado, disponível neste link.

“Na verdade, para mim era muito claro que aquilo era uma gambiarra”, confessou-me, durante entrevista, a promotora de justiça que aqui nomeio como Conceição. A “gambiarra” referida dizia respeito às formas assumidas por um projeto estabelecido entre 2015 e 2018 por três promotoras de justiça de Campinas (SP), sob o qual me debrucei durante o mestrado em Antropologia Social na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Minha dissertação se voltou a etnografar as agências das promotoras na busca por responsabilização das violências policiais cometidas contra jovens associados a infrações. Esse esforço analítico permitiu tanto lançar luz sobre as diferentes formas de abordagem das violências policiais pelas linhas do sistema de justiça quanto evidenciar as múltiplas camadas documentais que sustentam as narrativas policiais, conferindo-lhes maior peso e, consequentemente, contribuindo para a impunidade de agentes das forças de segurança. Essa pesquisa encontra-se disponível no link: https://www.repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/1509233 .

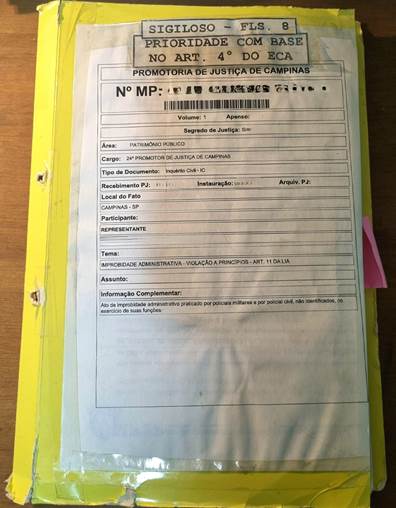

Esse projeto das promotoras buscava responsabilizar policiais a partir da lei de improbidade administrativa. É a partir desta específica mobilização da moldura jurídica da improbidade que a “gambiarra” ganha vida. Os fios geradores dessa “gambiarra” não se embaraçavam nas tentativas de responsabilização policial, tampouco na união das promotoras em defesa da garantia do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), mas se entrelaçavam, sobretudo, no uso específico da lei de improbidade administrativa. Segundo me explicou Conceição, a lei de improbidade “quando foi feita, era para gestor, para aquele que está gerindo os cofres públicos”, sendo que “o fato é que o bem tutelado, em questão, não é, definitivamente, o patrimônio público e social, mas, sim, a dignidade da pessoa humana”. Suas ressalvas partiam do entendimento de que, “na verdade, para responsabilizar individualmente um policial, o que valia mesmo era o direito penal”.

Apesar das hesitações de Conceição, esse projeto ilumina as possíveis abordagens para endereçar as violências policiais pelas veredas da administração jurídica, focalizando as múltiplas formas que o caleidoscópio jurídico pode assumir, especialmente quando se trata de promotoras de justiça do Ministério Público, que possuem uma ampla margem de autonomia, possibilitando decidir suas prioridades, procedimentos e rotinas. Sobre esses aspectos, vale a pena elucidar a forma assumida pelo projeto. Segundo Conceição, houve o contato entre “mundos diferentes”, ao passo que a arquitetura do projeto estabeleceu seu alicerce sobre três promotoras com atuações diferentes: uma de improbidade administrativa e Direitos Humanos (Conceição), uma criminal (Agatha) e outra da Infância e Juventude (Ruth)[2].

O fluxo do projeto foi arquitetado da seguinte maneira: no momento em que jovens – categorizados como infratores pelos policiais – eram encaminhados ao Ministério Público devido à acusação de terem cometido algum tipo infracional, realizavam uma oitiva com a promotora Ruth, como previsto pelo fluxo da Justiça da Infância e Juventude. Em determinados casos, esses jovens relatavam terem sofrido violências policiais na abordagem. Diante dessas declarações, Ruth encaminhava os termos de oitivas e os próprios jovens para realizarem outras oitivas, desta vez com Conceição e Agatha, para endereçar os casos de violências. Uma vez realizadas as segundas oitivas, as promotoras Conceição e Agatha instauravam inquéritos a fim de investigar os casos de violência de Estado. Enquanto Conceição inaugurava inquéritos civis (buscando enquadrar as violências como improbidade administrativa), Agatha abria inquéritos criminais.

Ainda sobre os fios da “gambiarra”, Conceição explicou-me: “isoladamente, essas histórias estavam inseridas em contexto em que a formação de provas – ao menos na lógica que estamos acostumados – é impossível de ser feita”. Essa impossibilidade se sedimentava por diferentes fatores que, afinal, compõem as camadas de impunidade geralmente garantidas a agentes de segurança pública. Muitas vezes, apesar de as lesões terem sido registradas por laudos de médicos legistas do IML (Instituto Médico Legal), elas vinham acompanhadas de narrativas de policiais que as justificavam com base em alguma fuga ou resistência dos jovens. Somavam-se a isso questões como: “mesmo quando os adolescentes contavam que havia testemunhas civis, normalmente essas pessoas não queriam se envolver por medo de represálias dos agentes públicos armados”. Esses casos adquirem mais uma camada de complexidade diante dos regimes de “fé pública” garantidos às documentações policiais, que acabam por conferir mais peso e legitimidade a tais papéis e, assim, contribuem para a envergadura das práticas e saberes dos atores do sistema de justiça na validação das narrativas policiais.

Outra ordem de fatores que dificultava quaisquer possibilidades de responsabilização policial, independentemente da seara escolhida pelas promotoras, eram as moralidades que balizavam as práticas jurídicas. Segundo a promotora, “de um lado, a palavra de um adolescente vulnerável do ponto de vista socioeconômico, saído de uma realidade de pouca escolarização, estigmatizado por um histórico de incursão precoce na vida criminosa, contra a palavra de vários Policiais Militares, agentes públicos que gozam de presunção de veracidade daquilo que dizem”.

Fonte: Marina de Oliveira Ribeiro

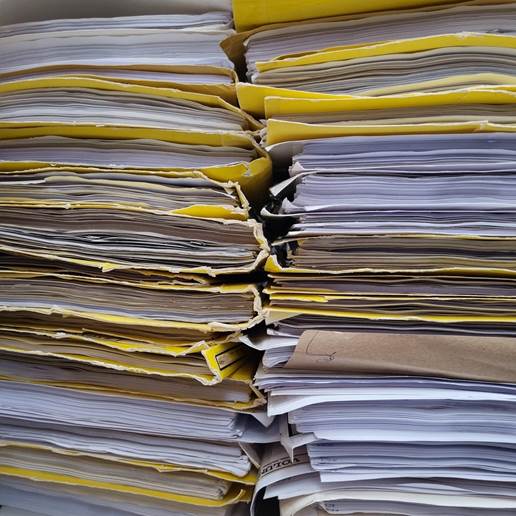

Após esse panorama, apresentarei alguns momentos do projeto, que puderam ser analisados em razão do meu acesso aos 51 inquéritos civis que registraram, formalizaram e deram vida jurídica às práticas estabelecidas pelas promotoras. As tintas impressas nesses inquéritos oferecem à análise não apenas as trilhas tomadas pelas promotoras, mas também as reações de diferentes atores do sistema de justiça diante das tentativas de responsabilização policial. Quanto aos métodos empregados na análise, estabeleceu-se um arranjo metodológico que combinava etnografia de documentos com entrevistas em profundidade. A partir dessa abordagem metodológica, pude observar que os diferentes inquéritos civis, por mais que tratassem de jovens, lugares e situações distintos, assumiram um caminho documental comum, apresentando uma sequência de tipos documentais relativamente uniforme, uma vez que as investigações se debruçaram sobre violências cometidas em abordagens policiais contra jovens associados a infrações. Portanto, mantendo em vista esse caminho comum, neste texto pincelarei os principais momentos desse caminho documental dos inquéritos.

Os Boletins de Ocorrência:

O primeiro momento que gostaria de destacar são os Boletins de Ocorrência, os quais descreviam as possíveis situações de atos infracionais cometidos pelos jovens. Nestes registros, os documentos assumiram um monopólio narrativo das versões dos policiais, isto é, apenas eram documentadas as narrativas desses agentes, silenciando as versões dos jovens sobre os ocorridos e, por consequência, as violências policiais cometidas na abordagem. Para além desse aspecto já esperado, ganharam relevo as formas como as documentações sobre as informações dos personagens envolvidos assumiram movimentos distintos. Enquanto, sobre os policiais, tanto suas cútis (raça) quanto seus endereços não eram documentados, nublando tais corpos nos documentos, entre os jovens, seus corpos negros eram destacados, descrevendo com precisão suas cútis (raça), tatuagens, cabelos e olhos.

Tal movimento de documentação — operado a partir do destaque e da supressão de corpos cujas posicionalidades sociais são, no mínimo, diferentes entre si (jovens considerados infratores e policiais) — demonstra as maneiras pelas quais o Estado atua e, ao mesmo tempo, se produz. As nublagens documentais dos corpos de policiais indicam formas de objetivação e a busca por neutralidade de atores estatais, corroborando para a matização de uma imagem de agentes como apenas peças da aparelhagem estatal, sem corpos e não passíveis de passionalidades. Já a centralidade assumida pelas descrições dos corpos dos jovens — cuja maioria é negra e moradora de periferias — aponta para onde recaem os holofotes do sistema de justiça e, nesse sentido, quais corpos lotam os presídios brasileiros. Portanto, percebe-se como os documentos, enquanto formas cotidianas de representação do Estado, operam na cristalização de seus efeitos, cuja busca pelo véu da neutralidade torna opacos os efeitos de seu pretenso monopólio da violência legítima.

As oitivas no Ministério Público:

Adiante nos inquéritos, no segundo momento, observam-se as formas como as promotoras de justiça dão vida jurídica aos testemunhos dos jovens sobre a violência policial, os quais não ganhavam materialidade nos documentos anteriores produzidos por policiais. O segundo momento, portanto, são as oitivas dos jovens. Oitivas, em suma, podem ser caracterizadas como o ato de ouvir as partes do processo. Esses depoimentos trouxeram à superfície uma série de sensibilidades enredadas às desigualdades sociais, sobretudo no que se refere às dificuldades de enquadrar jovens negros associados a atos infracionais como vítimas pelas linhas do sistema de justiça. Segundo Conceição, “todo mundo é muito maniqueísta”, especialmente o sistema de justiça. Nas lógicas binarizadas desse sistema, de um lado há o polo “jovem infrator” e, do lado oposto, o polo “vítima”. Tais polos dificilmente se sobrepõem nos entendimentos e práticas dos operadores do Direito. Por isso, Conceição afirmou: “É muito difícil você convencer, sair dessa coisa simplista, desse maniqueísmo, e com a estrutura do sistema judiciário que a gente tem, que é feita para condenar pobre preto. Como é que você inverte isso em duas promotoras? Uma engrenagem toda feita para o massacre contínuo diário de pobres pretos, sem nenhuma crítica, sem nenhum questionamento”.

O terceiro momento que gostaria de jogar luz é sobre as oitivas dos policiais, as quais, em suas linhas documentadas, seguiam o mesmo roteiro. A grosso-modo, as palavras dos policiais descreviam que, durante as abordagens, foi necessário utilizar a força para conter “fuga” ou “resistência”. Não obstante, em meio a essa aparente homogeneidade narrativa, emergiram idiossincrasias. Em entrevista, Conceição abriu meus olhos para certos episódios ocorridos nessas oitivas, como o pedido de “desliga a câmera” por alguns policiais. Entre câmeras desligadas, permitiu-se a não documentação e, assim, nessas condições, determinados policiais confessaram ter presenciado seus colegas violentando os jovens.

Os Laudos de Lesão Cautelar:

O quarto momento apresentado nos inquéritos civis refere-se aos Laudos de Lesão Cautelar, produzidos por médicos legistas do Instituto Médico Legal (IML) de Campinas. Tais documentos, solicitados pelas delegacias, tinham como objetivo descrever possíveis lesões apresentadas nos corpos dos jovens. Ganha destaque o fato de que, em sua maioria, registrou-se que os jovens negaram lesões. Verifica-se ainda que os agentes acompanharam os jovens para a feitura desses registros, dado este que suscita certas problemáticas sobre a capacidade de acolhimento de denúncias de violências policiais dentro dos muros do instituto. Além disso, na seção do documento destinada à indicação da possibilidade de tortura, os laudos transbordavam respostas como “não” ou “prejudicado”. Tais registros indicam que, por mais que houvesse documentação de marcas nos corpos dos jovens, a possibilidade de terem ocorrido violências policiais nas abordagens não foi contemplada pelos registros documentais dos médicos legistas. Observa-se, assim, um aparente alinhamento desses registros com as narrativas policiais.

Os relatórios das Corregedorias:

O quinto e último momento dos inquéritos civis que destaco neste texto foi o acionamento dos mecanismos internos de controle, sendo estes as Corregedorias. Segundo Conceição, o motivo para acionar os controles internos foi mostrar que “a questão não era individual, mas institucional”. Nos relatórios das Corregedorias, a centralidade das narrativas policiais chamou a atenção. Geralmente, somavam-se de 2 a 7 agentes descrevendo o mesmo roteiro da abordagem, com o uso da força apenas para conter fuga ou resistência dos jovens. Além disso, os atos infracionais imputados aos jovens ganharam destaque, uma vez que eram sistematicamente mobilizados como justificativa tanto para as lesões apresentadas nos corpos dos jovens quanto para o arquivamento dos casos, por se tratar de uma “denúncia [que] se baseia exclusivamente na palavra de um adolescente infrator”. Ganha relevo, portanto, a assimetria nos pesos atribuídos aos testemunhos: enquanto as falas de jovens negros associados a infrações são sistematicamente desqualificadas, as palavras dos policiais militares adquirem caráter quase sacralizado.

Essas pontes com as Corregedorias propiciaram um encontro nevrálgico na percepção da promotora Conceição. “Uma vez, um corregedor da Polícia Militar foi nos procurar e não gravou, pediu para não gravar”, disse a própria. Segundo ela, o Corregedor confessou: “Nós sabemos exatamente quem são os monstros da Polícia Militar. Se eu tenho dois mil homens na Polícia Militar na região de Campinas, eu posso te dizer que destes 2.000, uns 50 são monstros”. O Corregedor ofereceu a Conceição um entendimento sobre os processos de responsabilização policial realizados pelo controle interno, o qual nomeio como “lógica do cativeiro”. Segundo a promotora, o corregedor afirmou que, dentro desse “sistema militarizado, hierarquizado, ter 50 monstros vale a pena”. Vale a pena, pois

“é mais barato, é mais interessante”, na medida em que esse monstro “é o cara que tá espancando os meninos na rua, é o cara que tá barbarizando, torturando por aí, mas é o cara que, se tiver que estourar um cativeiro, é ele que vai. Ele não pensa duas vezes nos direitos trabalhistas dele. Ele não vai pensar ‘puta, mas eu tô aqui dando a minha vida para isso? faz sentido esse sistema todo que me objetifica?’. Ele não vai pensar em nada, absolutamente nada. Ele só vai pensar no impulso dele de matar ou morrer. Ele vai porque ele é louco para matar, ele quer matar. Então, se uma pessoa tiver num cativeiro, é um monstro que vai salvá-la”.

Nesse sentido, segundo a lógica do “cativeiro”, a Polícia Militar necessitaria de tais “monstros”, uma vez que não possuiria orçamento para um sistema de inteligência. Somado ao fato de que, segundo o corregedor, investir em inteligência significaria também empregar funcionários mais críticos, que poderiam desestabilizar tanto a morfologia hierárquica da Polícia Militar quanto às condições de trabalho de seus subordinados. Parece operar aqui uma determinada economia moral, atuando nas fronteiras do legal e do ilegal, borrando-as e possibilitando casos em que o controle interno volta-se para a legitimação das narrativas policiais.

Breves considerações finais:

Esses cinco momentos elencados jogam luz sobre certos padrões na responsabilização jurídica por violências policiais, como, por exemplo, a centralidade da narrativa policial. Mas, para além disso, os inquéritos e as promotoras trazem nitidez para determinadas idiossincrasias presentes nas entrelinhas do fazer administrativo jurídico, como o pedido de desligamento das câmeras pelos policiais, as próprias oitivas dos jovens e o encontro do corregedor com a promotora. Tais idiossincrasias, além de indicar a constelação de agências que podem ser despertadas nos cotidianos do Ministério Público, também apontam para as sensibilidades engatilhadas nesses ambientes que se propõem a formalismos e procedimentos assépticos, retirando o véu de neutralidade do Direito. Elas nos permitem compreender os entremeios das relações e procedimentos estabelecidas por promotoras do Ministério Público, possibilitando dimensionar como a autonomia dessas profissionais produz um cotidiano de práticas que conformam aquilo que alguns nomeiam como “fazer Estado”.

Nessas práticas cotidianas, é possível observar como se conforma um Estado que, a um só tempo e por diferentes atores, violenta e busca reparações sobre suas próprias violências. A um primeiro olhar, essas diferentes práticas pressupõem uma contradição, mas, na verdade, em um segundo olhar atento, nota-se que tais práticas constituem aquilo que se chama de “Estado democrático de direito”, marcado não apenas pelo voto popular, mas também pelas diferentes camadas de accountability, que se sobrepõem, se reatualizam e se estruturam nos interlúdios do dia a dia.

Esse cotidiano das promotoras, marcado pela fabricação de investigações sobre violências policiais, teve um destino já previsível quando se trata do controle policial: o arquivamento dos casos. Entre os 51 inquéritos civis analisados em minha pesquisa, apenas um resultou na abertura de uma ação civil pública que culminou na condenação de um policial civil por improbidade administrativa. É importante destacar que, desde 2021, a Lei de Improbidade Administrativa foi alterada, restringindo sua aplicação exclusivamente a casos que envolvem desvio de recursos públicos. Desse modo, o arranjo do projeto estabelecido pelas promotoras entre os anos de 2015 a 2018 não seria possível atualmente.

Ainda assim, outras “gambiarras” — no sentido de medidas criativas e inusitadas — seguem sendo mobilizadas por determinados operadores do Direito que, afetados pelo genocídio da população negra, insistem em demandar respostas do Estado frente às suas violências. Essas estratégias podem ser identificadas no acompanhamento das inúmeras parcerias estabelecidas entre movimentos sociais, entidades da sociedade civil, universidades e instituições jurídicas, como o Ministério Público e a Defensoria Pública. Tal cenário revela as maneiras de se instrumentalizar um sistema de justiça historicamente inclinado à legitimação das narrativas policiais. Maneiras que, embora indiquem caminhos abolicionistas, não deixam de reconhecer tanto a responsabilidade do Estado pela reparação de suas violências quanto os efeitos morais da mobilização do Direito.

* Este texto não reflete necessariamente as opiniões do Boletim Lua Nova ou do CEDEC. Gosta do nosso trabalho? Apoie o Boletim Lua Nova!

[1] Doutoranda em Antropologia Social pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), onde desenvolve pesquisa sobre o controle externo da Polícia no estado de São Paulo. É mestre em Antropologia Social pela mesma instituição. Sua dissertação analisou investigações conduzidas por promotoras de justiça de Campinas (SP) sobre policiais acusados de cometerem violências contra jovens a quem se atribuem atos infracionais. O trabalho recebeu menção honrosa no XI Prêmio Antropologia e Direitos Humanos da Associação Brasileira de Antropologia (ABA). Foi pesquisadora visitante na University of Maryland nos Estados Unidos (EUA). Na graduação em Ciências Sociais pela UNICAMP, realizou iniciação científica no projeto Violência Policial e Juventude em Campinas, desenvolvido em parceria entre o Ministério Público. É membra do Laboratório de Estudos de Política e Criminologia (PolCrim) e do Grupo de Antropologia do Policiamento e Segurança (GAPS).

[2] Os nomes das promotoras foram substituídos por nomes fictícios a fim de preservar a privacidade e anonimato. Nesse sentido, minha escolha pelos nomes seguiu um jogo nominal, isto é, as promotoras ganharam nomes de grandes escritoras cujos romances, de certa forma, se correlacionam com o tipo de atuação de cada promotora. Esse jogo nominal se deu na medida em que, no limite, as promotoras buscam, a partir dos documentos dos inquéritos, possibilitar histórias. Ao reunirem testemunhos, fotos, laudos, documentos, as promotoras tentaram lapidar narrativas para as formas do sistema de justiça. O que, de certo modo, é o que fazem estas escritoras romancistas ao se debruçarem sobre seus escritos, elas buscam construir histórias. Portanto, nesta etnografia a promotora da infância recebe o nome de Ruth Rocha. A promotora de Direitos Humanos e improbidade administrativa é designada como Conceição Evaristo. E a promotora criminal é indicada aqui como Agatha Cristie.