Pam Bondi, a Isca de Trump no Escândalo “Epstein Files” e na Passagem do SAVE Act

Por Tatiana Teixeira. O pescador experiente sabe que as melhores iscas devem ser usadas para atrair os melhores peixes, ou para distrair grandes e ameaçadores tubarões, em caso de perigo iminente em águas revoltas.

O Apelo de Donald Trump

Por Wayne Selcher. Em meados de 2024, Donald Trump havia firmado solidamente seu comando personalista do Partido Republicano, tanto no nível da liderança quanto dos eleitores. Ele obteve vitórias esmagadoras nas eleições primárias presidenciais republicanas do início de 2024, demonstrando, assim, de forma dramática, seu grande apoio na base eleitoral do partido. Seus dois únicos rivais de peso – o governador Ron DeSantis, da Flórida, e a ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley – apoiaram-no depois de encerrarem suas próprias campanhas. Nenhuma autoridade republicana está nem perto de igualar o grau de popularidade de Trump entre os eleitores republicanos. A liderança republicana nacional anterior, mais moderada, foi afastada ou varrida, e muitos funcionários pró-Trump foram instalados nos níveis estadual e local nos últimos anos, por eleições ou nomeações.

Cultura Pop, “Rage Bait” e a Estratégia da Casa Branca nos Vídeos da ICE

Por Acza Rodrigues. Além de Grammys e carreiras promissoras, SZA, Sabrina Carpenter e Olivia Rodrigo têm em comum uma recente turbulência, envolvendo a Casa Branca. As artistas tiveram suas músicas utilizadas em vídeos de divulgação das ações da ICE, a Polícia de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos. O órgão tem estado no centro de uma série de controvérsias desde o início do segundo mandato de Donald Trump, período marcado pela expansão e pela intensificação das políticas migratórias repressivas. A imigração, vale lembrar, foi um dos principais eixos da campanha presidencial de Trump. Nela, prometeu executar a maior deportação da história do país, reforçando um discurso de criminalização e endurecimento contra populações migrantes.

O Xerife Sai à Ronda: “Caçar. Encontrar. Acabar.” A Nova Gramática do Poder

Por Marcus Tavares. O universalismo que se consolida após a queda da URSS oferta uma narrativa que solucionava um problema de coordenação: como manter legitimidade para uma ordem que já não precisa competir com um adversário sistêmico? A resposta foi elevar princípios — democracia liberal, mercados abertos, direitos humanos — à condição de linguagem comum. Em termos gelsonianos, tratou-se do esforço de transformar poder em “espaço de proposição”: isto é, converter interesses particulares em enunciados com potencial de aceitação, por meio de argumentos explicativos na fronteira entre moralidade, direito e política.

Back to the future?: O sequestro de Nicolás Maduro à luz da história

Por Bernardo Ricupero. Em 1902, Alemanha, Reino Unido e Itália bombardearam portos venezuelanos. Alegaram que o país não pagara dívidas. Tal ação claramente violou a “Doutrina Monroe”, estabelecida em 1823 pelo então presidente dos EUA James Monroe, e, segundo a qual, seu país não aceitaria a intervenção de potências europeias nos negócios americanos, assim como não se envolveria nos negócios do Velho Mundo.

De Quem é a Responsabilidade? Alta Inadimplência, Superendividamento e as Engrenagens do Crédito no Brasil

Por Julio Leandro, Maria Paula Bertran e Lena Lavinas.

O crédito à pessoa física no Brasil, longe de cumprir sua promessa como instrumento de mobilidade social, planejamento financeiro ou melhora de bem-estar, tem muitas vezes se consolidado como um mecanismo de aprisionamento da renda e ampliação da vulnerabilidade econômica. Em vez de oferecer proteção ou oportunidade, o sistema de crédito opera como uma engrenagem regressiva, que transfere recursos dos mais pobres para o sistema financeiro e reforça desigualdades pré-existentes.

O Boletim Lua Nova em 2025: uma breve retrospectiva

Equipe Editorial do Boletim Lua Nova Ao encerrarmos o primeiro quarto do século XXI, é difícil sustentar o otimismo que marcou sua chegada. No plano internacional, a sensação é de uma desordem prolongada, acentuada pelo retorno de Donald Trump à Casa Branca. No Brasil, os quarenta anos da chamada Nova República passam longe de qualquer […]

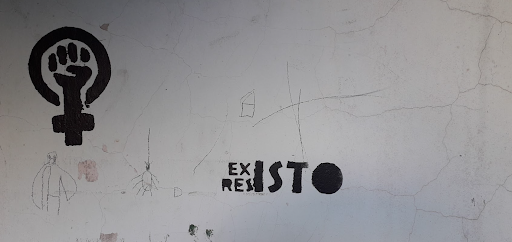

A potência política do cuidado: cotidiano da militância feminista e a produção de novos modos de viver na cidade

Luísa Horn de Castro Silveira1 Simone Mainieri Paulon2 Juliana Baldasso Siqueira3 Helena Andrade Ew4 18 de dezembro de 2025 O artigo “A potência política do cuidado: cotidiano da militância feminista e a produção de novos modos de viver na cidade” (2025) publicado na Revista Cadernos de Gênero e Diversidade é parte dos resultados de uma […]

Psicanálise em Novo Tempo: da formação à ação política

Ronaldo Tadeu de Souza *** Entrevista com Thaís Klein: Psicanalista, Professora no Departamento de Psicologia da UFF (CURO) e no Programa de Pós-Graduação em Teoria Psicanalítica na UFRJ, é autora de Cartas a Um Velho Terapeuta, Ed. N-1. *** Thais Klein: Essa é uma pergunta interessante, uma vez que acaba por localizar territorialmente a escrita […]

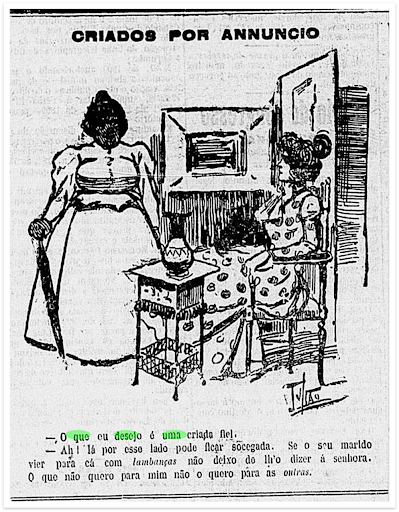

Para atar nós: pesquisando transições, transformações, mulheres, trabalho e música no Brasil do passado

Lucas Gabriel Feliciano Costa1 16 de dezembro de 2025 Es el orden de este incesante entrelazamiento sin principio, es la historia de las relaciones del ser humano individual, lo que determina la forma y la esencia de este. Incluso el tipo y la forma de su existir en sí mismo, incluso lo que él siente […]