Natália Mello[1]

Durante as eleições presidenciais no Brasil, em 2018, o livro mais vendido pela Amazon brasileira foi “Como as Democracias Morrem” dos norte-americanos Steven Levitsky e Daniel Ziblat.[2] Trata-se de uma obra recém-lançada de dois cientistas políticos da Universidade de Harvard, acostumados ao estudo do declínio e quebra da democracia em diferentes países, mas agora estarrecidos por perceberem que os sinais habituais de corrosão do regime democrático despontavam nos Estados Unidos, um país reconhecido por ter um sistema inteiramente consolidado.

Os autores observam que as democracias sofrem um tipo de ameaça diferente desde o fim da Guerra Fria, já que não são mais derrubadas por golpes de Estado nem por quedas violentas e dramáticas. O risco atual é mais discreto, lento e avança de forma despercebida. São governos eleitos nas urnas que se utilizam das próprias regras democráticas para subvertê-las, enfraquecendo gradualmente as instituições fundamentais que salvaguardam o regime, intimidando a imprensa livre, inviabilizando que a oposição democrática cumpra um papel legítimo e relegando-a à posição de um inimigo inaceitável.

O padrão de lenta deterioração é impressionantemente similar na Venezuela, na Hungria, na Nicarágua, nas Filipinas e na Turquia. Mas a grande preocupação de Levitsky e Ziblat é, sem dúvida alguma, o caso recente da surpreendente eleição nos Estados Unidos de um líder demagogo e extremista, sem compromisso com a Constituição e com tendências claramente autoritárias.

Segundo o site da revista Exame (23/10/2018),[3] Levitsky lamentou que o seu livro estivesse vendendo tão bem nas eleições brasileiras, o que sinalizava o quanto os leitores estavam preocupados com a democracia nacional.

Muitos cientistas e intelectuais do Brasil concordam com o diagnóstico de que há em curso um retrocesso ou uma recessão democrática. Depois do país ter vivenciado uma “transição lenta, gradual e segura” para a democracia, agora parecemos estar diante de uma “marcha de retrocessos”, graduais e instáveis, o que nos deixa novamente em algum lugar entre um regime democrático e um não-democrático. O processo de impeachment em 2016 – que seguiu o devido processo legal, mas subverteu o espírito da lei – foi certamente um marco decisivo desses retrocessos, mas outros eventos similares o antecederam e sucederam.

Diferentes análises procuram explicar o que há em comum entre o processo brasileiro e o fenômeno em curso em outros países. Um exercício menos realizado é a observação da atual conjuntura crítica a partir de uma perspectiva diacrônica das crises precedentes na história brasileira e nas democracias ao redor do mundo.

A atual crise seria comparável a outras anteriores? O que existe de específico no período contemporâneo?

Na década de 1970, por exemplo, houve uma ampla crise de legitimidade nas democracias consolidadas. Poucos anos depois, a partir de meados da década de 1970, foi a vez de diversos governos autoritários perderem a estabilidade e aceitação internacional e darem lugar a novos regimes democráticos. A recessão econômica e, no caso de países subdesenvolvidos, a dívida externa dos anos 1980 completaram este cenário de desafios.

Vale relembrar, aliás, que a revista Lua Nova foi fundada, em 1984, em meio a essa conjuntura crítica e publicou, já no seu primeiro número, um artigo especialmente relevante para refletir sobre essa problemática. A proposta do historiador Boris Fausto, no artigo intitulado “As crises em nossa história”,[4] foi justamente a de comparar os anos 1980 com outros momentos críticos anteriores, com o intuito de ressaltar o que distinguia o novo período e estabelecer parâmetros que permitissem avaliar a validade da afirmação de que se vivia naquela época “a maior crise de nossa história”.

No período atual, quando novamente se torna corrente a afirmação de que estamos diante da “pior crise da história brasileira”, alguns dos parâmetros levantados por Fausto são úteis para pensar o que existe de peculiar nas nossas mais recentes adversidades. Uma das primeiras distinções do autor é entre as crises que levavam à derrubada das forças que estavam no poder (tal como 1930, 1964 e os anos 1980) e aquelas que resultaram na consolidação da hegemonia dos grupos dirigentes a partir da exclusão de outras correntes com as quais se fazia coalizão ou compartilhava-se o domínio político (como em 1937 e 1968).

A conjuntura atual certamente se insere no primeiro tipo de caso. Sem dúvida, tivemos uma ampla mudança dos atores no poder: uma alta taxa de renovação no Congresso, o declínio dos partidos tradicionais, a ascensão do baixo clero (tal como o Davi Alcolumbre, Onyx Lorenzoni, Damares Alves e o próprio Bolsonaro). Mas ainda não está clara a dimensão dessa crise. Seria a derrocada do lulismo e do PT? Seria o fim da disputa que dominou o sistema político de 1994 a 2014 e que contrapôs, repetidamente, petistas e tucanos? Ou seria o fim da Nova República?

Uma segunda característica das crises, ressaltada por Fausto, diz respeito ao caráter multidimensional destes fenômenos: atingem a economia, a política e até mesmo a consciência ou percepção dos indivíduos. O impacto na consciência é evidente na disseminação de uma “sensação de crise”. O historiador chama atenção para a intensidade com a qual – no curto intervalo entre 1982 e 1983 – a escalada da inflação, o desemprego, os “quebra-quebras” nas ruas e a profusão de boatos inverteram rapidamente uma “situação de esperança a uma profunda intranquilidade”.

Curiosamente, uma vez superadas essas conjunturas, essa dimensão mais “espiritual” da crise é esquecida. Quem se lembra, por exemplo, de que havia uma profunda sensação de ilegitimidade nas democracias consolidadas da Europa e dos Estados Unidos na década de 1970? Apenas um caso pode nos dar uma noção deste passado deixado de lado. Em 1979, depois da Revolução Iraniana e, mais ainda, depois do boicote da OPEP, o presidente norte-americano Jimmy Carter (1977-1981) se viu diante de um colapso no abastecimento e de uma recessão econômica. Para piorar, havia tumultos nos postos de gasolina, a cobertura da imprensa era mais negativa e desconfiada e uma greve dos caminhoneiros foi deflagrada. Naquela época, os Estados Unidos ainda estavam lidando com os recentes abalos e deslegitimação que foram causados pela Guerra do Vietnã e pelo escândalo de Watergate. O resultado é que Carter não conseguia fazer com que o Congresso aprovasse projetos para atenuar o desabastecimento e nem mesmo convenceu a população de que havia uma crise real em curso. Para sair desse impasse, fez um discurso presidencial (15/08/79) sobre a crise de confiança da sociedade, no qual argumentava que essa era pior do que os problemas econômicos que estavam sofrendo.

O impacto da “sensação de crise” em outras épocas e em países diversos, embora facilmente esquecido, é instrutivo para observarmos que os fenômenos atuais de descrédito, difusão de boatos e especulações (ou mesmo de teorias da conspiração) não são inéditos, nem surgiram por causa das novas tecnologias e da propagação mais fácil de fake news.

Mas há, sim, algo peculiarmente diverso na crise atual. Retomando os pontos elencados no artigo de Boris Fausto, o historiador encerra comentando como, apesar de tudo, nos anos 1980, a democracia era aceita como um valor comum pela maioria dos atores políticos. Havia uma luta ampla da direita e da esquerda pela democratização. Apenas grupos marginais não aderiam a essa pauta. Era o oposto de 1964, quando desmoronou não apenas o regime instituído pela Constituição de 1946, mas também declinou a própria valorização da democracia.

A concordância em torno da democracia não era exclusividade do Brasil. A transição democrática em outros países do mundo também contava com a adesão e apoio de diferentes grupos do espectro político. Mesmo em países que não eram autoritários, havia um vasto suporte às transições de regime político. Nos Estados Unidos, tanto associações conservadoras ligadas a Reagan quanto as fundações progressistas se inseriam na pauta da promoção de direitos humanos e da democracia. Existia, é claro, uma disputa por definições e princípios, mas entidades conservadoras (como o National Endowment for Democracy) e liberais (como, por exemplo, a Human Rights Watch) compartilhavam um mesmo campo e agenda.

Além da democracia e dos direitos humanos, outras agendas políticas encontravam ressonâncias entre conservadores e progressistas. Nos anos 1990 e 2000, diversas pesquisas empíricas apontaram um “intrigante consenso” a respeito de reformas administrativas conduzidas por governos de esquerda e de direita. O discurso da descentralização e da participação estava presente em ambos os lados. Mas havia igualmente disputas de valores e dos objetivos finais almejados. De um lado, buscava-se aprofundar a participação democrática que permitiria constituir políticas redistributivas, de outro, atentava-se para o impacto na eficiência administrativa.

Se antes somente grupos marginais questionavam essas pautas, na presente crise, as agendas dos direitos humanos e até mesmo da democracia são amplamente questionadas. Estaríamos de volta, então, a uma situação política de instabilidade e quebra de legitimidade tal como aquela que antecedeu a disseminação dessas pautas? Embora contivessem contradições e severos limites, a ascensão dos valores da democracia e dos direitos humanos, a partir de fins de 1970, permitiu também a aspiração de um ideal e de uma fonte de legitimação e parece ter sido fundamental para lidar com a crise que atingia as instituições políticas. A quebra com os princípios que nos permitiram superar aquela adversidade levanta preocupações a respeito dos possíveis encaminhamentos do nosso atual impasse.

Poderíamos ter esperança de que os conflitos recentes sejam solucionados a partir da reformulação de princípios e da busca por novas fontes de legitimidade? Ou ficaremos restritos ao apontamento de falsos inimigos e ao abuso arbitrário das normas democráticas para a realização dos próprios interesses? Felizmente, ainda não temos resposta para essa questão, mas, infelizmente, temos poucas razões para sermos otimistas considerando a reestruturação política que vem sendo praticada.

[1] Natália Mello é Doutora em Ciência Política (USP), pesquisadora do INCT-INEU e autora do livro “Dirigindo o Desenvolvimento Político” (Humanitas, 2012).

[2] O Boletim Lua Nova fez um relato da palestra proferida por Steven Levitsky no dia 8 de agosto de 2018, no Instituto Fernando Henrique Cardoso (IFHC), que pode ser conferido em: <https://boletimluanova.org/2019/02/18/como-as-democracias-morrem/>.

[3] Disponível em: <https://exame.abril.com.br/brasil/livro-sobre-fim-de-democracia-e-o-mais-vendido-da-amazon-no-brasil/>.

[4] O artigo do historiador Boris Fausto se encontra disponível em: http://www.cedec.org.br/pensar-a-democracia-vol–1-no-1—1984.

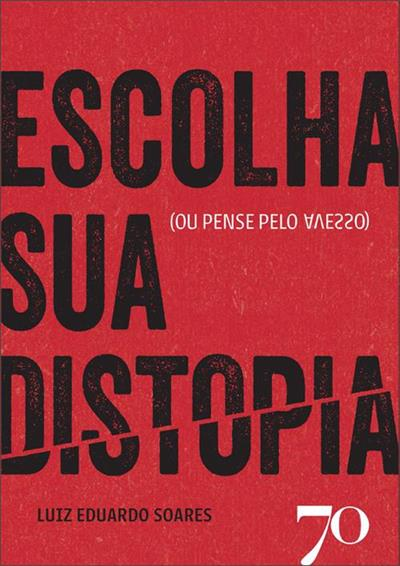

Imagem: 1º de Mayo – La Manifestación, de Antonio Berni (1934)